Wissen zur Weiterentwicklung

der Salutogenese

Einleitende Reflexion

Die salutogenetische Frage

Die Frage nach der Salutogenese, wie sie der Stressforscher Aaron Antonovsky gestellt hat, ist nach der seit 1938 laufenden Harvard Study of Adult Development ein weiterer Versuch herauszufinden, wie Menschen ein gesundes langes Leben führen können. Die wichtigsten Ergebnisse der Harvard-Studie sind gerade von Robert Waldinger & Marc Schulz im Buch "The Good Life ... und wie es gelingen kann" beschrieben: In guten Beziehungen.

AaronAntonovsky hat auf seine salutogenetische Frage eine Antwort in medizinsoziologischen Forschungen zur Stressverarbeitung von Frauen nach Holocaust-Erleben gesucht. Mit seiner Fragestellung, seiner Studie und der Kreation des Begriffs Salutogenese hat er einen Paradigmenwechsel für die Gesundheitswissenschaften eingeläutet:

„... ist es nicht vorhersehbar, wie sich die Gesundheit von Menschen entwickelt. Dies ist das Geheimnis, das die salutogenetische Orientierung zu enträtseln versucht.“ Aaron Antonovsky (1979) 1997:16

Ohne Kenntnis von Antonovsky‘s Forschungen ist der Allgemeinarzt mit psychosomatischem Schwerpunkt Theodor Dierk Petzold aus einer ärztlichen Perspektive der naturwissenschaftlich orientierten Medizin und Psychosomatik der Frage nachgegangen:

Wie können Menschen sich gesund entwickeln?

Dazu hat er in den 1990er Jahren moderne Philosophien, naturwissenschaftliche und medizinische sowie psychologische Erkenntnisse studiert und mit seinen reichhaltigen praktischen Erfahrungen zusammengebracht und in einem vierbändigen Buchzyklus „Heilen – Evolution im Kleinen“ im Jahre 2000 veröffentlicht (Petzold 2000a-d).

Antonovsky hatte eine empirische soziologische Studie als Bezugspunkt für seine Theoriebildung, wo er die Verarbeitung des Stresses von Holocaust-Erfahrungen von Frauen untersucht hatte. Petzold hat eine Integration vielfältiger moderner Erkenntnisse mit der kokreativen therapeutischen und lebenspraktischen Tätigkeit im Gemeinschaftsleben als Grundlage. So waren die Inhalte der Ergebnisse recht unterschiedlich.

Nach 2000 bekam Petzold mehr Kontakt zu Antonovsky's Salutogenese-Rahmentheorie und fand sowohl in der Fragestellung und Intentionalität als auch in wichtigen Kernaussagen viele Übereinstimmungen bzw. Ergänzungen der gefundenen Theorien. Er konnte beide Rahmentheorien auch als zwei Perspektiven auf dieselbe Frage, auf dasselbe Phänomen gut integrieren und seine Erkenntnisse und Praxis unter dem Dach der Salutogenese weiterentwickeln.

Antonovsky fand als Ergebnis seiner Forschungen einen „Sense of Coherence“ (SOC), ein Gefühl von und einen Sinn für Kohärenz. Kohärenz bedeutet Stimmigkeit, Zusammenhalt, dynamische Verbundenheit – in der Wellenphysik eine Phasenbeziehung von Schwingungen in einem Muster. Eine hinreichende Kohärenz ist Voraussetzung dafür, dass Resonanz stattfinden kann. Petzold war in seinen Forschungen zu dem Schluss gekommen, dass wir mit dem Blick auf das grundlegende Phänomen der Resonanz die Welt und uns in ihren naturgemäßen Beziehungen angemessener verstehen (Petzold 2000b).

Dabei versteht er den Menschen als sich

selbst regulierendes, lebendig informationsverarbeitendes Wesen, das immer wieder

Kohärenz im Inneren und Äußeren

herzustellen bestrebt ist (Petzold 2024). Auf diese Art bringt er

Antonovsky's

intuitiv angenommenen und empirisch beforschten

Sense of Coherence SOC

in einen naturwissenschaftlich ausgeführten Zusammenhang. Dabei integriert er Erkenntnisse der Quanten-, Chaos- und Komplexitätsforschung, der Evolutionstheorie und Neurowissenschaften unter dem Aspekt der

Entwicklung des guten Lebens. Schon

Antonovsky

(1997:149ff) hatte darauf hingewiesen, dass die Salutogenese einen Sprung vorwärts machen könnte, wenn mehr Erkenntnisse über das Entstehen von Ordnung aus Chaos vorlägen.

Allerdings sei dabei kurz ein grundsätzlicher Unterschied erwähnt im naturwissenschaftlichen Verständnis von

Entropie

und

Heterostase, die

Antonovsky

(1997:22) als maßgeblich für die Salutogenese bezeichnet. Petzold sieht diese als herausfordernde Stör-/Risikofaktoren der Salutogenese und die

Negentropie

(das Bilden von Ordnungen) und eine lebendige

Selbst- und Kohärenzregulation

als maßgeblich für Lebewesen und deren gesunde Entwicklung (s. u. Grafik zur systemischen Kohärenzregulation und Petzold 2000d, 2024).

Grundlegende Zusammenfassungen der Theorie und Praxis zur Salutogenen Kommunikation

Ausführliche Beschreibungen finden Sie sowohl zu den philosophischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen ("Heilen - Evolution im Kleinen"; 4-teiliger Buchzyklus 2000; "Schöpferisch kommunizieren - Aufbruch in eine neue Dimension des Denkens" 2022), zur Motivationspsychologie ("Motivation - Grundlegendes für ein gelingendes Leben" Petzold & Henke 2023; "Grundmotivationen - Welche Motivation zur gesunden Entwicklung gibt es und wie können wir sie anregen?" e-book 2024) als auch zur Salutogenen Kommunikation ("Drei entscheidende Fragen - Salutogene Kommunikation zur gesunden Entwicklung" 2022) und zur Salutogenese als Rahmenmodell ("Kokreativ gesund entwickeln - Salutogenese als radikal integratives Gesundheitskonzept" 2024).

Hier sind zwei kurze Zusammenfassungen, in denen auch die neuesten Erkenntnisse und Begriffe integriert sind:

- Grundlegende Erkenntnisse und Thesen zur Salutogenen Kommunikation SalKom® (1 Seite zum Download)

- Zusammenfassendes Gesamtbild der Grundlagen von SalKom® (4 Seiten zum Download)

Theorie gesunder Entwicklung - Salutogenese

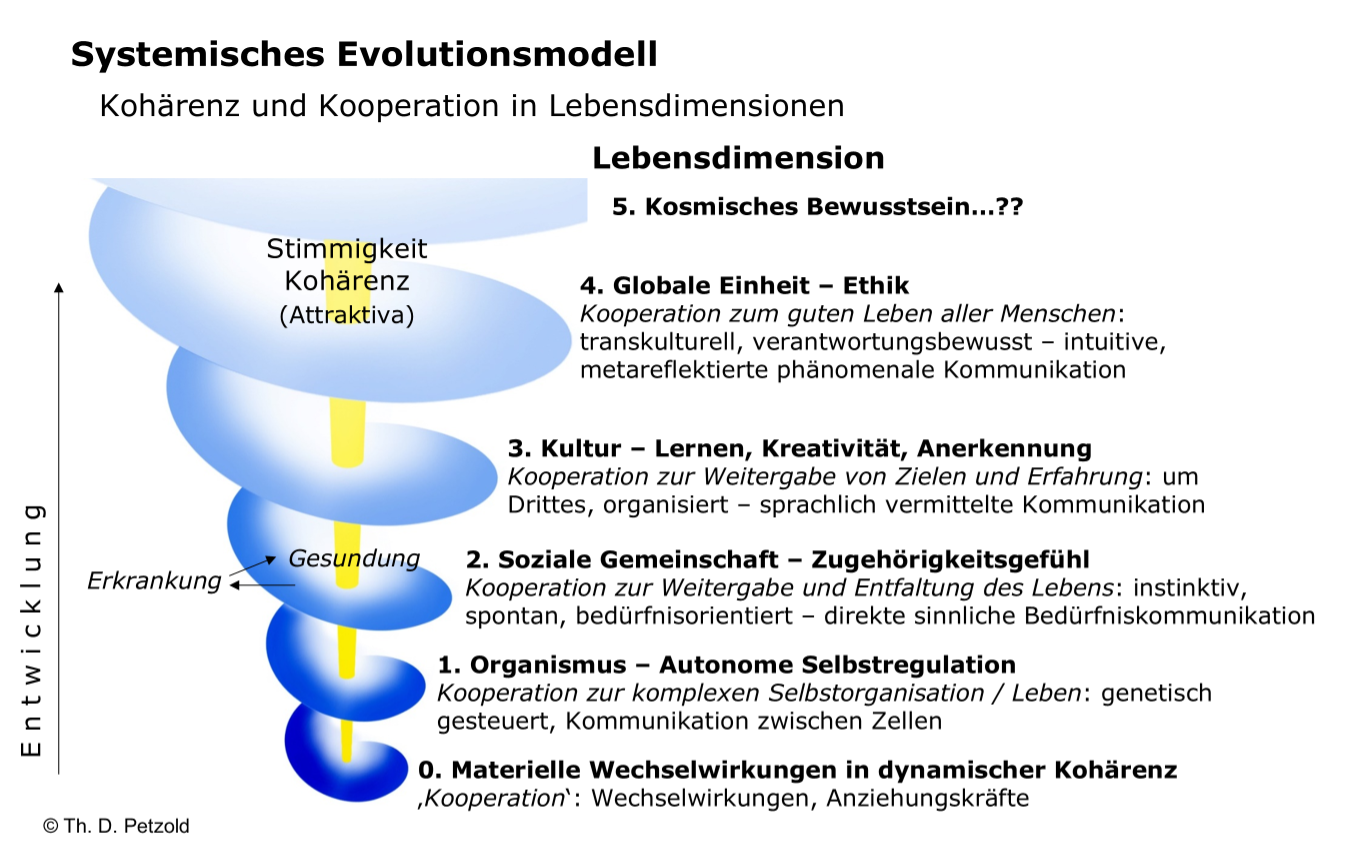

Neues wissenschaftliches Denken zur grundlegenden Orientierung zum guten Leben

Die wichtigsten Schritte zur

natur- und lebenswissenschaftlichen

Weiterentwicklung des sozialwissenschaftlichen Salutogenese-Rahmenkonzeptes nach Antonovsky sind:

1. ein dynamisches und komplexes Verstehen von gesunder Entwicklung und

2. Antworten auf die Frage nach der Bedeutung von Stimmigkeit/ Kohärenz für ein gutes Leben.

zu 1.: Leben ist zielorientiert

"Der Zug der Zukunft erscheint stärker als der Schub der Vergangenheit."

Leonhard Euler (1707 bis 1783; bedeutender Mathematiker

Bezugnehmend auf die Ergebnisse der Chaos- und Komplexitätsforschung können wir davon ausgehen, dass der menschliche Organismus wie ein komplexes dynamisches System nach einem (relativ) stabil-dynamischen Zustand strebt, der kohärent und komplexer ist als sein aktueller (s. u. a. Haken 2004; Cilliers 2013; Hansch & Haken 2016; Schiepek 2004; Sturmberg & Martin 2013; Sturmberg et al 2019). Das finden wir z. B. im Wachstum, bei Heilungen wie auch bei Neugier.

Die bestimmende Information dieser attraktiven und angestrebten Ordnung wird in den genannten Wissenschaften

Attraktor

genannt und ist dort Gegenstand von mathematischen Berechnungen. Für unsere menschliche gesunde Entwicklung habe ich 2013 zusammen mit dem Physiker

Bernd Wieneke (der Inhaber zahlreicher internationaler Patente ist) nach einer mathematischen Beschreibung des Prozesses gesucht.

Obwohl wir einen vielversprechenden Ansatz gefunden hatten, wurde bei dem Bemühen darum deutlich, wie sich unsere Aufmerksamkeit und Offenheit von der dynamischen und komplexen Realität des Lebens entfernt hatte. Der Fokus hatte sich auf mathematische Formeln gerichtet und von der komplexen Ganzheit des Lebens entfernt. Das war unser Grund, die Suche nach einer mathematischen Beschreibung zu verlassen. Allerdings habe ich die Grunderkenntnis der Chaosforschung, dass sich auch lebendige Vorgänge als Annäherungsprozesse an virtuelle, gänzlich abstrakte Informationen (auch: Ideale), die sich als attraktives Ziel aus einem Möglichkeitsraum verstehen lassen, auf unser gutes Leben übertragen.

Diese neue wissenschaftliche Sichtweise hat mehr Bezug und Übereinstimmung mit unserem subjektiven

(Er-)Leben als die alte, als ein ausschließlich materiell-kausales Denken aus der Vergangenheit (s. a. Cilliers 2013; Sturmberg et al 2019). Wir Menschen haben unsere abstrakten Ideale und Werte wie auch konkreten Ziele in der Zukunft, denen wir uns annähern wollen.

Diese nennen wir in der Folge unseres Symposium 2019 in Anlehnung an die Attraktoren in der Chaosforschung

Attraktiva.

Zum Download: T.D. Petzold (2024)Kohärenzregulation und Motivation

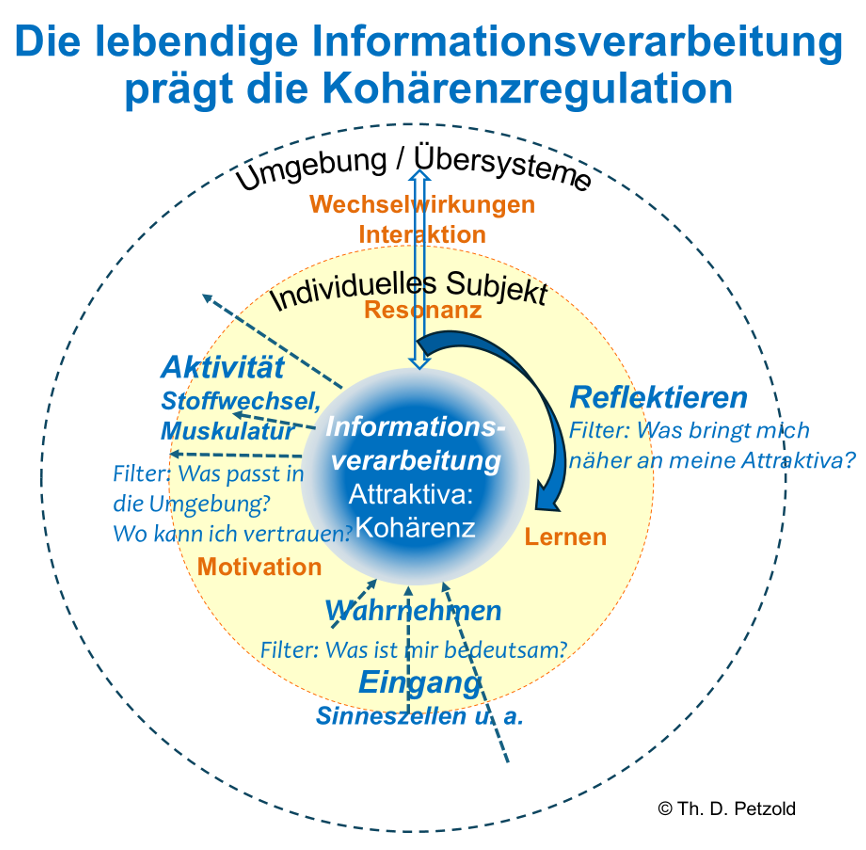

Folgendes Modell der Kohärenzregulation als Informationsverarbeitung

bringt diese Erkenntnisse zusammen.

Abbildung 1: Das Lebewesen muss die schwierige komplexe Aufgabe ständig lösen: Die unzähligen Informationen, die pro Sekunde von außen und innen auftauchen, dermaßen sinnvoll zu verarbeiten, dass es möglichst gut leben kann. So dreht sich das ganze Leben darum, immer wieder hinreichende Stimmigkeit herzustellen und sich der maximalen anzunähern. Deshalb steht in der Grafik die Kohärenz als übergeordnete Attraktiva im Zentrum.

Um immer wieder Kohärenz zu erreichen, beginnt der Zyklus mit dem Wahrnehmen von Abweichungen von der jeweils aktuell maßgeblichen Information und/oder der langfristigen Kohärenz. Sowohl das innere Bild von Kohärenz als auch die Abweichungen und das resultierende Handeln können sich auf unterschiedliche Lebensbereiche beziehen (s. u.).

Ist die Abweichung bedeutsam, ist der Mensch motiviert zum Handeln.

Nach der Aktivität, die immer eine Interaktion – möglichst eine aufbauende Kooperation – mit der Umgebung darstellt, wird diese unter dem Maßstab der Attraktiva reflektiert, die zum Handeln veranlasst hatte.

zu 2.: Leben strebt nach Kohärenz innen und außen

Ein stabil dynamischer Zustand eines Systems impliziert eine hinreichende Kohärenz des Systems im Inneren wie auch eine hinreichende Passung (Kohärenz) mit seiner Umgebung. In einer systemischen Sicht sehen wir die Umwelt als Sub-, Mit- bzw. Übersysteme. Ihre jeweilige Kohärenz ist charakterisiert durch komplexe Informationen. Im Sinne von Darwin leben Lebewesen jeweils in (An-)Passung mit den Informationen ihrer Umwelt. Wenn sie nicht passen, nicht fit genug im darwinschen Sinne sind (ihre regulierende Informationsverarbeitung und ihr Energieumsatz nicht zu ihrer Umgebung passen), können sie nicht überleben (werden sie „selektiert“).

So ist es angebracht, den Menschen insgesamt als Information und Energie verarbeitendes Wesen zu verstehen. Von der Intuition und dem Denken im Gehirn bis zu dem Zusammenspiel der Gene im Genom werden ständig Informationen verarbeitet. Aus dieser Informationsverarbeitung erfolgt der Energieumsatz wie die Aktivität der Gene bis hin zum ganzen Menschen.

Seine Informationsverarbeitung und Lebensdynamik streben ständig nach Kohärenz innen und außen. Seine grundlegende Motivation ist das Streben nach Stimmigkeit im Inneren und in der Umwelt. Dieser langfristig übergeordneten Kohärenzmotivation dienen auch die kurzfristigen Appetenz- und Aversionsmotivation (s. Petzold & Henke 2023; s.a. Grundmotivationen: https://gesunde-entwicklung.com/sypsymotivationmehr/

Auf der Grundlage der motivationalen neuroendokrinen Einstellungen und Kohärenzregulation lässt sich auch die Stressregulation gut verstehen und salutogen anregen (Petzold 2022, 2024; Petzold & Henke 2023).

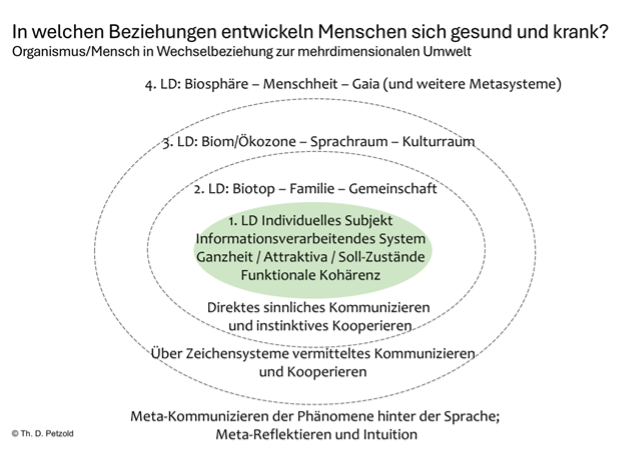

Gesunde Entwicklung in einer mehrdimensionalen Umwelt

Gut zu leben bedeutet, immer wieder in sich und all seinen Beziehungen möglichst Stimmigkeit herzustellen.

Abbildung 2: Unsere lebendige Informationsverarbeitung ist ebenso mehrdimensional wie unsere Umwelt. Jede Lebensdimension hat ihre charakteristische Kommunikationsweise

Physische Passung / Kohärenz – 1. Lebensdimension

Im Laufe der Evolution hat der Mensch gelernt, seinen Stoffwechsel, sein Wachsen und das Weitergeben seines Lebens physisch in einem kleinen Bereich von physikalischen, chemischen und biologischen Bedingungen wie Temperatur, Luftzusammensetzung, Nahrungsangeboten und Mitmenschen zu regulieren. Die Informationsverarbeitung für diese Regulation geschieht zum allergrößten Teil implizit, also unbewusst. Dabei handelt es sich um eine Anpassung des Inneren an das Äußere und eine Mitgestaltung der Äußeren nach eigenen Bedürfnissen. Das beginnt mit dem Biotop, in dem die Lebensweisen der unterschiedlichen einzelnen Lebewesen systemisch aufeinander abgestimmt sind. Wenn unsere implizite Regulation an ihre gewohnten Grenzen kommt, helfen wir bewusst, indem wir uns z.B. wärmer anziehen, wenn es kalt wird.

Soziale Kohärenz – 2. Lebensdimension

Die zwischenmenschliche Stimmigkeit entfaltet sich aus der physischen Symbiose des Föten mit der Mutter, durch die Geburt und dem Säuglingsalter in immer distanzierter werdender, systemischer Verbundenheit. Die soziale Kohärenzregulation des nahen und direkten menschlichen Miteinanders erfolgt primär durch implizite, zunächst nonverbale Bedürfniskommunikation, durch

Gerüche, Stimme, Mimik, Gestik, Augenkontakte, Hautkontakt, Emotionen und womöglich andere Resonanzen. Diese

direkte

und

sinnlich geprägte Kommunikation ist charakteristisch für das

Kooperieren zum Zwecke der Weitergabe und Entfaltung des Lebens in

Familien

und

Gemeinschaften, der

sozialen Lebensdimension. Dabei entfalten sich Individuen in möglichst guter Passung zur Familie und Gemeinschaft.

Bottom-up- und Top-down-Kooperation wirken hinreichend kohärent zusammen. In diesem nahen sozialen Miteinander wird das Sprechen gelernt, das zunächst eine „Sprache der Nähe“ und mit Gefühlen verknüpft ist.

Kulturelle Kohärenz – 3. Lebensdimension

Die soziale Kommunikation wird dann weiter differenziert durch eine über Zeichensysteme vermittelte, zunehmend distanziertere verbale Kommunikation. Diese kennzeichnet das kulturelle Leben des Menschen mit immer komplexer werdenden Kooperationen. Mit der Sprache können wir Ziele und Erfahrungen teilen, die jeweils aktuell nicht sinnlich wahrnehmbar sind, wie Nahrungsquellen in der Ferne und Ideale und Visionen für die Zukunft. Im Gemeinschaftsleben entsteht bottom-up dieses kulturelle „Leben in der Sprache“ (Maturana 1996). Sprache ermöglicht gleichzeitig andersherum eine bestimmende Top-down-Kooperation. So können wir durch sprachliche Vermittlung aus Erfahrungen unserer Vorfahren lernen und auch mit fremden Menschen kooperieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Dabei hat der Mensch in seiner kulturellen Evolution gelernt, mit Hilfe von Werkzeugen bis hin heute zu sehr umfangreicher Technik, seine Umgebung derart zu gestalten (z. B. Temperaturregulation, Gewächshäuser, Nahrungsmittelkonservierung), dass die individuelle physische Regulation im Alltag nicht mehr so beansprucht wird. Dabei wird der Zusammenhang von Biotopen häufig zerstört bzw. werden neue geschaffen.

Globale und geistige Kohärenz – 4. Lebensdimension

Ob unsere menschliche Intuition, Zukunftsvisionen und Antizipation einen übersinnlichen Ursprung haben, wurde und wird viel spekuliert. Seit den Erkenntnissen der Quantenphysik, die von virtuellen Quantenfeldern und einem Möglichkeitsraum spricht, der einer abstrakten Informationssphäre gleichkommt, scheint alles möglich zu sein, was früher und in unterschiedlichen Kulturen als Gottheiten, Dämonen, (Großer, Heiliger) Geist und vieles anderes bezeichnet wurde. Da es sich dabei um mehr oder weniger unbestimmte komplexe Informationen handelt, treffen für mich die Begriffe Geist (aus der Innen-/Subjektperspektive) und Information (aus der Beobachterperspektive) am besten. Diese Begriffe sind mit modernen Natur- und Geisteswissenschaften am besten kompatibel.

Information und Geist bezeichnen die Qualität und die Kohärenz eines Systems. Z. B. können wir Instinkt als die individuelle Resonanz auf die Information und erforderliche Kooperation des Familiensystems verstehen, Moral als Resonanz auf kulturelle Normen und Werte und Intuition als Resonanz auf den Geist, auf Informationen aus der Kohärenz des globalen Systems wie der Biosphäre und ggf. auch kosmischer Systeme.

Für unser gutes Leben in unserer mehrdimensionalen Umwelt ist eine hinreichende Passung / Kohärenz in jeder Lebensdimension erforderlich. Diese sehen wir jeweils als horizontale Kohärenz.

Vertikale Kohärenz – Ich - Dimensionen

Zu dieser

horizontalen Kohärenz braucht es für eine gesunde Entwicklung im guten Leben eine hinreichende innere sog.

vertikale Kohärenz. Die vertikale Kohärenz erleben wir als Stimmigkeit (je nach Fokus und Nomenklatur) zwischen Bauch-Herz-Hirn, Handeln-Fühlen-Denken-Glauben und Ähnlichem. Diese inneren Ebenen entsprechen Hirnstrukturen zur Regulation von Ich-Dimensionen (Petzold 2024), in denen die Beziehungen in den jeweiligen Lebensdimensionen reguliert werden.

Der Mensch als Subjekt im Mittelpunkt

Mit der

vertikalen Kohärenz

sind wir beim

Subjekt Mensch angekommen, der in

Resonanz

mit seiner Umwelt ist. Weil es sich dabei um uns selbst handelt, um das Subjekt sowohl des Wissens, der Wissenschaften als auch der praktischen gesunden Entwicklung, ist unsere Beobachtungsmöglichkeit und Überprüfung der Ergebnisse noch subjektiver und begrenzter als bei physikalischen Objekten. Um zu passenderen und ergiebigeren Erkenntnissen zu gelangen, ist es angebracht, Messergebnisse, unsere Interpretationen dieser und die Qualität unserer Beziehungen zu den Objekten und der gesamten Umwelt wie auch subjektive Wahrnehmungen, Bewertungen, Hypothesen und Intuitionen zu

metareflektieren. Das bedeutet, nicht nur unser Verhalten und unsere Gefühle unter kulturellen Normen und Werten zu reflektieren, sondern weiter auch zu reflektieren, wie diese

Werte und Normen unser Denken und unsere Einstellungen beeinflussen. Diese

Metareflexion

nehmen wir unter globalen evolutionären Aspekten des

guten Lebens

vor (s. Petzold 2024). Ebenso angemessen wie hilfreich für unser gutes Leben in der Biosphäre ist dabei, diese

Beziehungen als Kooperation, als Zusammenwirken zum guten Leben zu verstehen.

Salutogenese des Menschen als kokreatives Kooperieren

Gesunde Entwicklung von Menschen gelingt in kokreativem Zusammenwirken sowohl mit der Umwelt als auch miteinander. Z. B. schon beim Atmen, einer grundlegenden Aktivität unseres Lebens, nehmen wir mit dem Sauerstoff aus der Luft etwas auf und geben mit dem CO2 wieder etwas ab. Dies können Pflanzen für ihr Wachstum verarbeiten und sie geben dann wieder vermehrt Sauerstoff ab usw. So sind wir über ganz basale Stoffwechselvorgänge kooperativ mit der Umwelt verbunden. Trennung aus dieser kohärenten Kooperation würde Tod bedeuten. Der Egoismus dabei ist begrenzt, wie wir zurzeit erkennen. Das aufbauende Prinzip ist Win-win-Kooperieren.

Dieses Prinzip gilt nicht nur für unsere gesunde Entwicklung und unser gutes Leben in der Biosphäre, sondern auch für die Evolution. Auch

Evolution ist primär Kokreation und Hingabe an das Leben. Dabei braucht es nachrangig auch gelegentlich ein Kämpfen ums Überleben (s. Petzold 2000c, 2024).

Salutogene Praxis

Als salutogene Praxis verstehen wir alles, was das gute Leben und eine gesunde Entwicklung fördert. Das kann selbstregulativ, instinktiv, intuitiv und/oder bewusst gewollt erfolgen und alle Lebensdimensionen betreffen (Selbstfürsorge, Familie, Gesellschaft/Kultur, Menschheit/Biosphäre...). Eine grundlegende Rolle spielt heute ein kokreatives Kommunizieren und Kooperieren (s. a. SalKom®-Ausbildung).

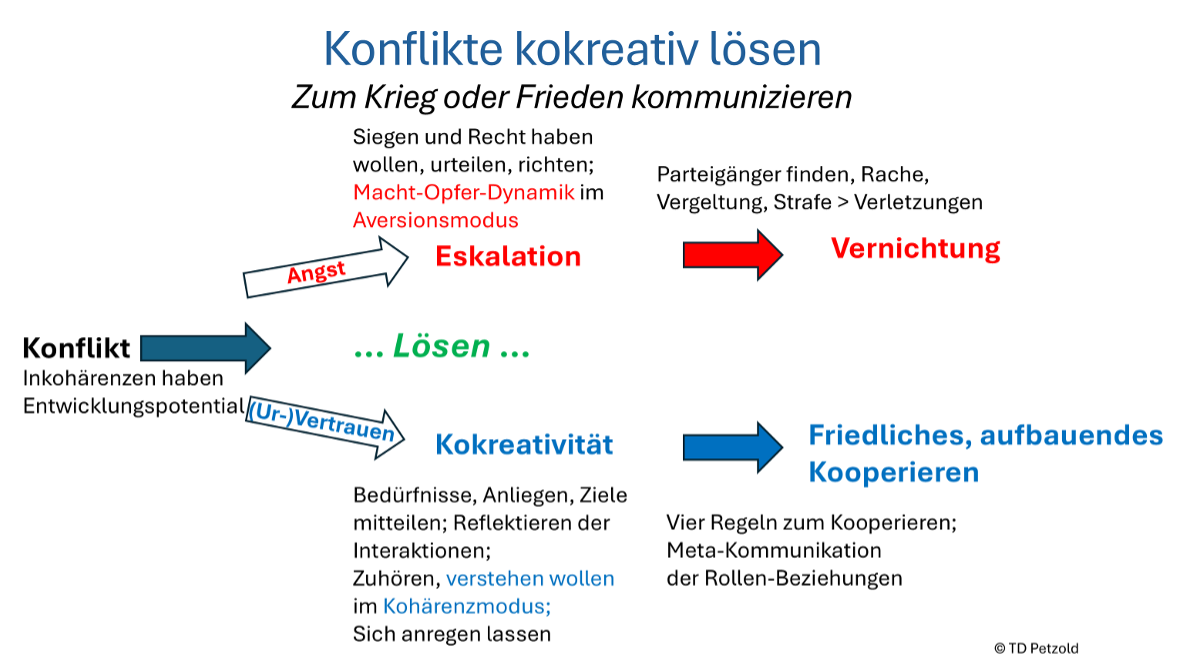

vielen verschiedenen Störungen liegen nur zwei Muster zugrunde

Bei der Analyse der vielen Probleme und Störungen, die vom Menschen selbst gemacht sind, sind wir immer wieder auf dieselben zugrundeliegenden Muster gestoßen: wiederholtes und anhaltendes Ego-Kooperieren und die Opfer-Macht-Dynamik. Das erste ist stark mit der Appetenzmotivation gekoppelt, das zweite mit der Aversionsmotivation. Beide Muster haben im Ursprung ihren evolutionären biologischen und sozialen Sinn. Wenn sie sich aber verselbständigen und längerfristig von der Kohärenzmotivation lösen, werden sie schädlich bis zerstörerisch (Suchterkrankungen, Gewalttätigkeiten...). Diese Verselbständigung kann durch eine einseitige Kultivierung verstärkt werden.

Zur Lösung dieser problematischen verselbständigten Beziehungsmuster braucht es folglich eine Aktivierung des Kohärenzmodus durch Kultivierung von fairem menschlichem Kooperieren und Kommunizieren zum Vertrauen und Finden von gemeinsamer Intentionalität.

So wird die Lösung aller Probleme auf der Ebene der zugrundeliegenden Muster sehr einfach. Allerdings ist es nicht immer einfach, die reale Lösung eines Problems auf dieser Grundlage zu finden. Die jeweils passende Lösung ist immer ganz speziell für die Situation und die Beteiligten passend und muss immer neu kokreiert werden. Dazu dient die Salutogene Kommunikation SalKom® mit 1. einem Eingehen auf die Bedürfnisse und Anliegen und 2. Finden eines kohärenten Ziels (Wahrnehmen/Bewerten), 3. Klären der (auch impliziten) stimmigen Rollen in den jeweils problematischen Kontexten (Handeln/Kooperieren) und 4. Unterstützung beim Erfüllen bzw. Verändern der Rolle (Reflektieren/Lernen).

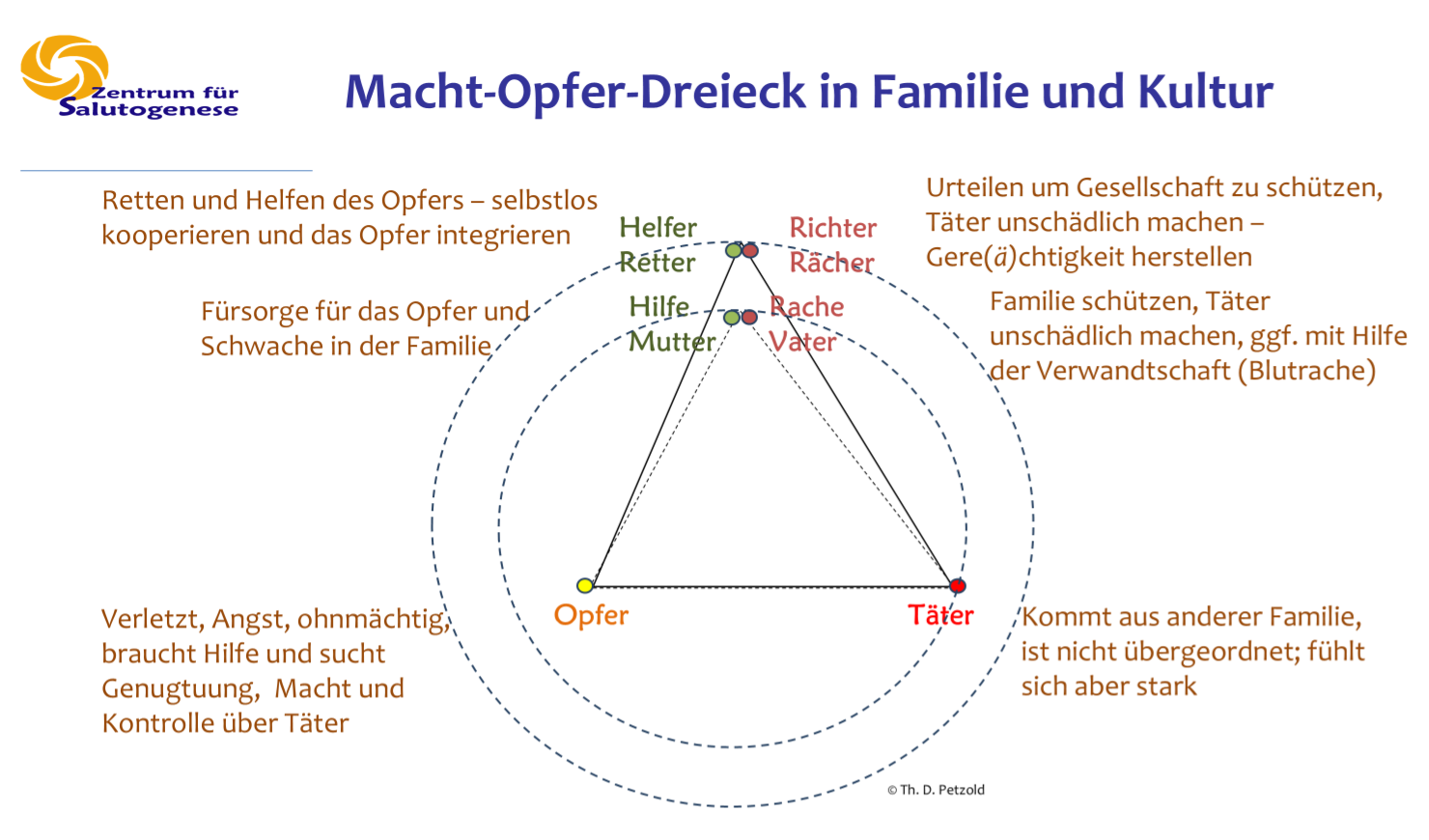

Dazu brauchen wir insbesondere Fähigkeiten zum Lösen aus dem zerstörerischen Interaktionsmuster der Opfer-Täter-Richter/Retter-Dynamik, kurz: des Opfer-Macht-Dreiecks (s. u.).

Kokreatives Kommunizieren und Kooperieren

Die Kommunikation zum Kooperieren beginnt damit, dass die

KooperationspartnerInnen aufeinander eingehen, auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Anliegen. Dabei finden sie eine

gemeinsame Intentionalität. Durch das Finden und Teilen einer derartigen Gemeinsamkeit bildet sich ein

intentionaler Resonanzraum. In diesem kooperativen Resonanzraum entstehen

Vertrauen

und die für Kooperation typische

Reziprozität.

So entsteht Vertrauen, indem ich jemandem Vertrauen schenke. In diesem Raum können die KooperationspartnerInnen synergistisch zusammenwirken.

Abb. 4: Intentionaler Resonanzraum zum kokreativen Kommunizieren und Kooperieren

Dieser intentionale Resonanzraum kann spontan entstehen oder bewusst hergestellt werden. In jedem Fall gehen die potentiellen KooperationspartnerInnen aufeinander ein, je nach intendierter Kooperation auf ihre Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen und ggf. auch Denkweisen.

Hilfreich dabei ist ein Beachten der vier Schritte, die Tomasello & Hamann (2012) bei Kindern als grundlegend für gelingendes Kooperieren beobachtet und beschrieben haben (s.a. Petzold & Henke 2023; Petzold 2022, 2024).

Dieses Modell hilft, kokreative Prozesse in Therapie und Beratung, Teamarbeit, Pädagogik wie auch der (Gesundheits-)Politik zu moderieren – final lösend auch die

Macht-Opfer-Dynamik (s. u.).

Das Opfer-Täter-Richter/Retter-Interaktionsmuster:

Macht-Opfer-Dreieck

Zum Verstehen dieses weitverbreiteten stresserzeugenden Interaktionsmusters ist es hilfreich, einmal die allgemeinen Entstehungsgrundlagen zu reflektieren. Im

Streben nach kokreativem Kooperieren zu komplexerer Ordnung/Kohärenz (Negentropie) mit einem

Gefühl von Freude werden Menschen durch bedrohliche Naturereignisse wie auch durch andere Menschen immer wieder mal gestört (oft mit einem Gefühl der Angst verknüpft). Wenn diese

Störung existentiell bedrohlich erscheint und gefühlt nicht durch Eigenaktivität abgewendet werden kann, sprechen wir heute von einem

Trauma.

Dies kann dazu führen, dass Betroffene sich akut und noch lange anhaltend als Opfer fühlen und einen Verursacher als Täter suchen. Um wieder zur Kohärenz zu gelangen, strebt das Opfer danach, den (potentiellen) Täter unschädlich zu machen. In der direkten Auseinandersetzung erfolgt das, indem es selbst nach Macht strebt (ggf. mit Unterstützung durch parteiliche Verwandten u.a. und Hilfe von Rettern) und zum Täter wird (Rächer). Die Opfer-Täter-Beziehung wird umgekehrt. Diese gegen- und wechselseitige Dynamik führt zur Eskalation bis hin zur Vernichtung. Dabei können die Rollen immer wieder schnell wechseln. Selbst in der internationalen Politik haben wir das in den letzten Jahren immer wieder erleben müssen.

Um derartige Eskalationen unter Menschen zu unterbrechen, wurde schon im Alten Testament die Rache/Vergeltung begrenzt auf Ger(ä)echtigkeit „Tit-for-Tat“, „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Dies war und ist eine Grundlage für Gerechtigkeitsempfinden und die Rechtsprechung seit Tausenden von Jahren. Gerichte und Exekutive haben die Funktion, die Eskalation der Opfer-Täter-Dynamik zu verhindern und potentielle Opfer zu schützen. Deshalb gilt heute das Verbot von Selbstjustiz. Das Rechtswesen, die Richter samt Exekutive sind heute mächtiger Bestandteil der Opfer-Täter-Dynamik geworden, so dass wir von einem Täter-Opfer-Richter/Retter-Dreieck, kurz einem Macht-Opfer-Dreieck sprechen.

Dabei spielen auch Retter eine wesentliche Rolle. Ihre Aufgabe ist, die geschädigten Opfer wieder stark zu machen, in ihrem Streben nach Ganzwerden zu helfen. Dabei sollen sie zunächst auch über die Ursache, den Verursacher der Verletzung urteilen: War es ein Virus? Ein Mensch? Der Arbeitgeber oder Kapitalist? Oder doch Bakterien? Oder Gene? Oder hat man sich selbst schädigend verhalten? Die Ursache muss dann (in der Logik des pathogenetischen Denkens) bekämpft und beseitigt werden. Die Rolle des Retters ist fast (aber nicht ganz) so mächtig wie die des Richters. Sie hat ihren Platz im Macht-Opfer-Dreieck neben dem Richter.

Wenn es nun dazu kommt, dass ein Mensch in der

gefühlten Opferrolle als Patient sich in seinem Opfergeschehen vom Retter nicht richtig verstanden fühlt, sondern ggf. geschwächt, kritisiert und verurteilt, empfindet er den vermeintlichen Retter als Täter (Kollaborateur) und versucht diesen zu bekämpfen, ihn zu ignorieren, manipulieren und/oder zu kritisieren (womöglich öffentlich, heute im Internet). So kommt es zum Rollenwechsel. Der Retter antwortet dann möglicherweise noch in der Dynamik des Macht-Opfer-Interaktionsmusters ... dann braucht es einen Richter. In Bezug auf therapeutische Beziehungen hat der

Transaktionsanalytiker S. Karpman 1964 Teile dieses Interaktionsmuster erstmalig als

Drama-Dreieck beschrieben. Erst durch das Verstehen dieses Beziehungsmusters im bio-kulturellen Zusammenhang sowie der

Beziehungen als kokreative Kooperationen (s. Tomasello 2010) konnten wir kommunikative Lösungen auch psycho-soziodynamisch begründen und vertiefen.

Lösen aus der Macht-Opfer-Dynamik

Die

praktischen Lösungen liegen in den

vier Schritten zum menschlichen Kooperieren: (1)

Aufeinander eingehen

(das schließt die Bedürfnisse und Anliegen des anderen ein); (2) ein

gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Intentionalität finden; (3) die

Rollen klären; (4) wenn einer seine Rolle nicht erfüllt, ihm

helfen. Indem wir kommunikativ einen intentionalen Resonanzraum finden und herstellen, können wir eine kokreative Kooperation entfalten.

Literatur

Cilliers P (2013) Understanding Complex Systems. In: Sturmberg JP, Martin CM (Edt.): Handbook of Systems and Complexity in Health. New York: Springer. S. 27–38.

Haken H (2004) Ist der Mensch ein dynamisches System? In: Schlippe A, Kriz WC (Hrsg.): Personenzentrierung und Systemtheorie. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, S. 68–77.

Hansch D, Haken H (2016) Synergetik in Hirnforschung, Psychologie und Psychotherapie. In: Petzer T, Steiner S (Hrsg.): Synergie. Paderborn: Wilhelm Fink, S. 365–388.

Karpman S: Drama triangle. https://karpmandramatriangle.com/ (Abruf 10.01.21).

Petzold TD (2000 a) Philosophie des Anerkennens – ein verbindendes Prinzip. Bad Gandersheim: Gesunde Entwicklung.

Petzold TD (2000 b) Resonanzebenen – Zur Evolution der Selbstorganisation. Bad Gandersheim: Gesunde Entwicklung.

Petzold TD (2000 c) Das Maßgebliche. Information Synthese Subjekt. Bad Gandersheim: Gesunde Entwicklung.

Petzold TD (2000 d) Gesundheit ist ansteckend! Heilungsphasen und innere Bilder. Bad Gandersheim: Gesunde Entwicklung.

Petzold TD (2022 a) Drei entscheidende Fragen – Salutogene Kommunikation zur gesunden Entwicklung. Bad Gandersheim: Verlag Gesunde Entwicklung; 2. Auflg.

Petzold TD (2024) Kokreativ gesund entwickeln. Salutogenese als radikal integratives Gesundheitskonzept. Bad Gandersheim: Verlag Gesunde Entwicklung.

Petzold TD, Henke A (2023) Motivation. Grundlegendes für ein gelingendes Leben. Bad Gandersheim: Verlag Gesunde Entwicklung.

Schiepek G (Hrsg.) (2004) Neurobiologie der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.

Sturmberg JP, Martin CM (Edt.)(2013) Handbook of Systems and Complexity in Health. New York: Springer.

Sturmberg JP et al (2019) Health and Disease – Emergent States Resulting From Adaptive Social and Biological Network Interactions. In: Frontiers in Medicine. Doi: 10.3389/fmed.2019.00059.

Tomasello M (2010) Warum wir kooperieren. Berlin: Suhrkamp.

Tomasello M, Hamann K (2012) Kooperation bei Kleinkindern. https://www.mpg.de/4658054/Kooperation_bei_Kleinkindern. (letzter Abruf 29.03.2023).