Blog

Dr. med. T. D. Petzold

Von der „Wendezeit“ zur „Zeitenwende“?

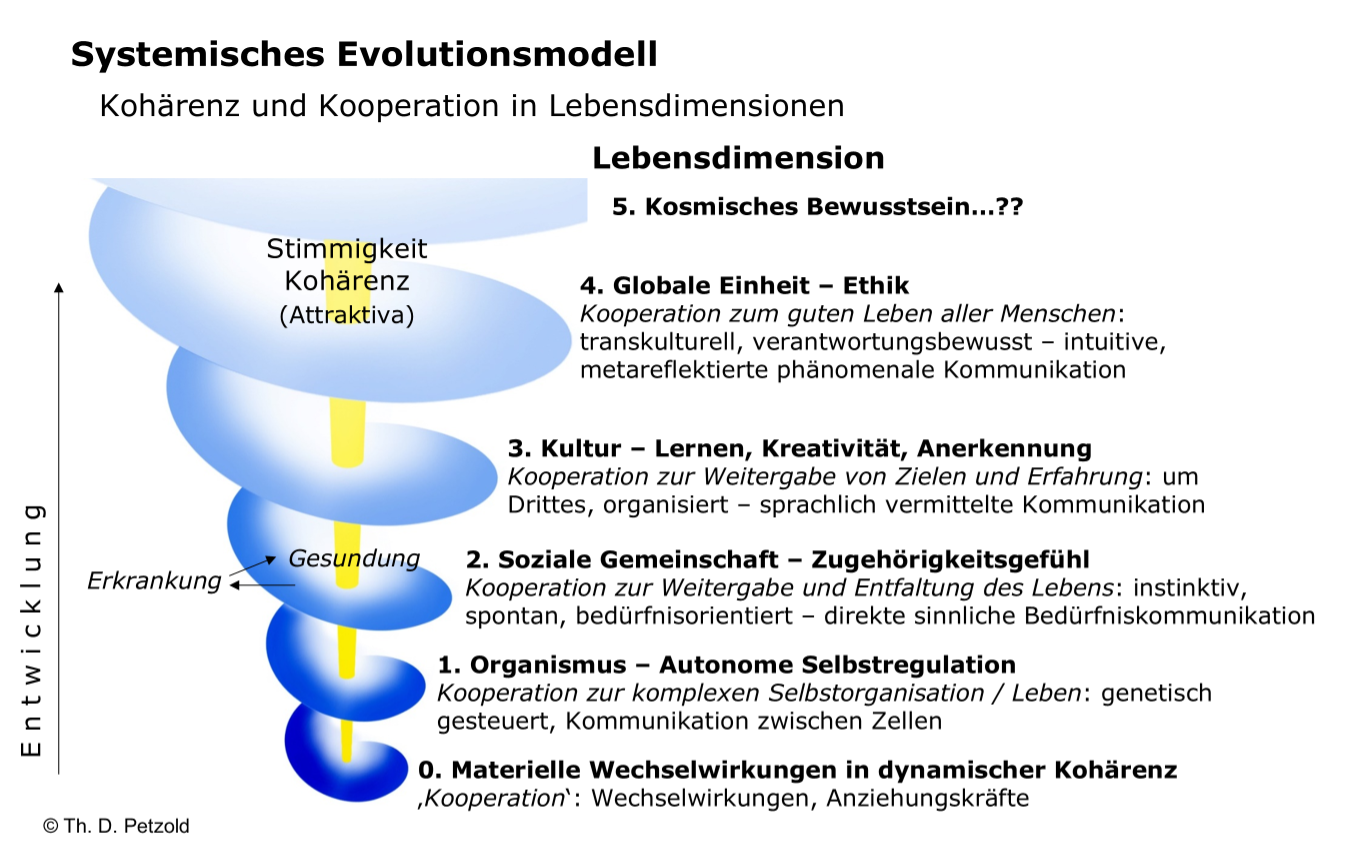

Abbildung 1: Die Evolution der Lebewesen geht in Richtung immer komplexerer Fähigkeiten und Kooperationen. Anscheinend befinden wir uns gerade im Übergang in der Entwicklung von national-kulturellem Bewusstsein und Kooperieren zu globalem und geistigem (s. a. Anthropozän; Petzold 2022, 2024).

„Ein Paradigma begründet oder verändert ein Fachgebiet. Ein Syntagma begründet oder verändert eine Auffassung von Wissenschaft.“ Thure v. Uexküll & Wolfgang Wesiack 1996 S. 20

Bei diesen Erwähnungen habe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit – es sind die, die mir gerade in Erinnerung sind. Es war eine Zeit der Paradigmenwechsel. Thure von Uexküll und Wolfgang Wesiack sprachen in der Medizin sogar von einem Syntagmawechsel (1996 S. 19f). Damit wollten sie ausdrücken, dass nicht nur einzelne Elemente einer Wissenschaft erneuert werden, sondern das gesamte Muster wissenschaftlichen Denkens und der Beziehungen der Elemente wie z. B. des Forschers zu seinen Objekten (in Analogie zur Bedeutung in der Linguistik).

In Religionen und Spiritualität

Die traditionellen kirchlichen Religionen verloren an Einfluss. Viele Menschen suchten nach einer neuen geistigen Verbundenheit bzw. nach einem passenden Formulieren und Integrieren einer oft unbestimmten Bewusstheit von Verbundenheit. Esoterik, verstanden als die Wissenschaft von inneren Zusammenhängen im Unterschied zur Exoterik als Wissenschaft der im Außen beobachtbaren Dinge, fand so viel Resonanz, dass sie für Kirchen und Wissenschaftsinstitutionen gefährlich erschien und diskriminiert werden musste. Viele Menschen suchen eine Integration von spirituellem und wissenschaftlichem Denken.

Politik

Das Ende der Kolonialzeit mit der Gründung der UNO haben wir als Chance zur friedlichen und kooperativen Völkerverständigung erlebt. Globalisierung, Entwicklungshilfe wie auch Reisemöglichkeiten und dann das Internet waren mit einem Gefühl des Zusammenkommens der Menschheit verknüpft. Ansätze zur Neokolonialisierung wurden eher als Anachronismen gesehen und kritisiert. Die UNO, das Völkerrecht, die Menschenrechte, die WHO und auch der Internationale Gerichtshof (1945) und Strafgerichtshof (2002) machten Hoffnungen auf globale Umsetzung von Menschlichkeit, Frieden und Gerechtigkeit.

Basisbewegungen

Parallel zu der Wissenschafts(r)evolution gab es in vielen Gesellschaften ein Erstarken der Frauenbewegung. Diese beflügelte die Friedensbewegung in den 1970er Jahren. Mit der Emanzipationsbewegung zur Lösung traditioneller Frauen- und Beziehungsrollen verknüpft war auch die sog. sexuelle Revolution zur Befreiung der Sexualität von unterdrückenden abspaltenden moralischen Zwangsvorstellungen (Hippie-Bewegung...). Viele begannen in Wohn- und größeren Gemeinschaften zu leben. Die Frage des Natur- und Umweltschutzes, die humane und soziale Ökologie wurde immer mehr zu einem gesellschaftlichen Thema für Alle (Grüne Parteien...). Diese Themen wurden inzwischen von vielen politischen Parteien und Regierungen auf ihre Agenda genommen – soweit diese willens und in der Lage waren, die Anliegen wirklich zu verstehen.

Wie haben wir uns gefühlt? Zur Rolle des Subjekts

Mit der Initiative einer Lebensgemeinschaft in Heckenbeck 1984 wollte ich ein gemeinschaftliches selbstorganisiertes Leben in naher Beziehung mit der Natur entfalten und damit unterschiedliche Aspekte eines neuen guten Lebens integrieren (s. Petzold 2024).

Wir haben uns in dieser Entwicklung sehr frei gefühlt. Autonomie war ein wichtiges Thema. Wir konnten viele kreative Gedanken denken, über Sinnfragen austauschen und Projekte umsetzen, ohne Angst haben zu müssen, dafür von oben herab ausgeschlossen zu werden (selbst wenn man mal komisch und mit Unverständnis angeguckt wurde – das war zwischenmenschlich normal und vielleicht auch gegenseitig). Man konnte sich auf den demokratischen Anspruch und Aufbruch berufen. Es gab viele soziale kommunikative und kooperative Experimente. Wir autonomen Subjekte wurden zu bewussten MitgestalterInnen des Lebens. Das Internet wurde als internationales Kommunikationsinstrument empfunden.

Es war eine Zeit voller gefühlter Wendepunkte in einer Wendezeit. Mindestens sieben große Themen und Strömungen waren kennzeichnend und im intentionalen Kern (nicht in den einzelnen Aussagen) sogar überwiegend konsensfähig:

- Frauen-/Geschlechter-Emanzipation,

- Frieden,

- Demokratie – Wertschätzung eigener Meinungen und des Diskurses,

- Natur-, Umwelt- und Klimaschutz,

- soziale/ gemeinschaftliche Einstellung (kapitalismuskritisch bis sozialistisch),

- geistige/ spirituelle Offenheit und Suche,

- Suche nach einer neuen Ordnung des Wissens (= Wissenschaft), die dem Leben und seiner Komplexität und dem subjektiven Erleben angemessen ist (zumindest eine wissenschaftskritische Haltung).

Eine gemeinsame Intentionalität blieb implizit, wenn es sie überhaupt gab oder gibt. Reflektierend lässt diese sich wohl am ehesten als menschliche (humanistische) freie und geistige Bewegung bezeichnen. Es hatte sich in weiten Kreisen schon eine weitgehende Normalität und Lebensselbstverständlichkeit in diesem Sinne gebildet.

Das hat sich inzwischen (seit gut 20 Jahren, ganz besonders seit 2019) geändert (s. a . Bastian 2024). Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte aller Deutschen sich nicht mehr frei fühlen, öffentlich ihre Meinung zu sagen – der schlechteste Wert seit 1953 (s. a. Schatz u.a. 2023). In der im letzten Jahrhundert führenden Weltmacht, den USA, werden viele Bemühungen zum Umwelt- und Klimaschutz wieder rückgängig gemacht wie aktuell eine Rückkehr zu fossilen Energiequellen.

Literatur

Bastian R (2024) Übergänge in ein anderes Leben. Bad Gandersheim: Verlag Gesunde Entwicklung.

Capra F (1983) Wendezeit. Bern: Scherz-Verlag.

Kuhn TS (1996) Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Berlin: Suhrkamp.

Petzold, Theodor Dierk (1996): Ein Wendepunkt in der Wendezeit? In: Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 1/1996, Ülzen: MLV; S.12-22.

Petzold TD (2001): Objektivität, Subjektivität und Arzt-Patienten-Beziehung. In: Erfahrungsheilkunde EHK 2/2001, S.71-81. Download: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://gesunde-entwicklung.com/wp-content/uploads/2021/10/Petzold-objektivitaet-subjektivitaet-und-arzt-patienten-beziehung-EHK-2001.pd-f-1.pdf

Petzold TD (2011) Systemische und dynamische Aspekte von Ganzheit in einer Theorie der Allgemeinmedizin. In: Zeitschrift für Allgemeinmedizin ZFA 2011 (87)(10) S.20-26.(407-413).

Petzold TD (2022 b) Schöpferisch kommunizieren – Aufbruch in eine neue Dimension des Denkens. Bad Gandersheim: Verlag Gesunde Entwicklung; 2. Auflg.

Petzold TD (2024) Kokreativ gesund entwickeln. Salutogenese als radikal integratives Gesundheitskonzept. Bad Gandersheim: Verlag Gesunde Entwicklung.

Rushkoff D (20025) Survival of the Richest. Warum wir vor den Tech-Milliardären auf dem Mars sicher sind. Berlin: Suhrkamp.

Schatz R, Petersen T, Schmidt RE (2023) Bricht die Mauer des Schweigens? Freiheitsindex 2023 – das Forschungsprojekt des Instituts für Demoskopie Allensbach und Media Tenor International. Zürich: InnoVatio Verlag.

Uexküll T v, Wesiack W (1996) Wissenschaftstheorie: ein bio-psycho-soziales Modell. In: Adler RH, Herrmann JM, Köhle K, Schonecke OW, Uexküll Tv, Wesiack W (Hrsg.) (1996) Uexküll – Psychosomatische Medizin. München: Urban & Schwarzenberg; S. 13-52.